“古籍医生”杜伟生

中国国家图书馆古籍修复组组长杜伟生虽然已经65岁,但依然精神矍铄,身板笔挺,走路说话都不像这个年纪的人。40多年修复古籍的工作经历,让杜伟生觉得自己更像一名“古籍医生”,做的工作是在为古籍治病。在这个行业里,杜伟生是为数不多的国家级非物质文化遗产代表性传承人,他修复过历经浩劫的“敦煌遗书”,也修复过命运辗转的《永乐大典》、西夏文献。

“古人把书的不同部位叫做书口、书脑、书根等,都是按人的身体部位来命名的,他们是把书当作生命来对待的。”让这些古籍延续更长的时间,从而传承中华文明,杜伟生觉得这是古籍修复这门手艺的意义所在。

从新手到专家

在从事古籍修复之前,杜伟生在湖南当了5年基建工程兵,部队里的经历使他带着一种军人的气质。1974年从部队退伍后,他被分配到国家图书馆图书修整组,当时他对古籍修复一窍不通,单纯觉得在“办公室”工作怎么也比当工程兵轻松,而且还有更多机会看书。

杜伟生对一件古籍册进行修复,他正在使用一枚镊子小心又熟练地展开卷贴在一起的纸张

但是时间一长,杜伟生才逐渐发现古籍修复并不是一件轻松的工作。作为新手,杜伟生跟着几位曾经在北京琉璃厂从事古籍修缮工作的老师傅学习。老师傅们虽然学历不高,可对古籍修复、版本鉴定,都有真本事。杜伟生至今还记得作为左撇子的他被师傅们拿钢尺纠正。经过两年的摸索和苦练,杜伟生逐渐摆脱了门外汉的生涩,并且迎来了自己参与的第一个大任务—1976年,新疆出土一口“纸棺”,糊在棺材框上的纸张是唐代驿站的账本,杜伟生和几位同行的任务,就是把这些文献从框上揭下、拼对,重新托裱成卷。

一转眼就是40多年,杜伟生在这个行当坚持干了下来,如今他已经成为国内知名的古籍修复专家,被评为第四批国家级非物质文化遗产项目古籍修复的代表性传承人,从21世纪初开始便参与国内古籍修复方面的标准制定。最近,他正在起草最新版的行业标准。

如今,杜伟生已经过了退休年龄,这几年不太做具体的古籍修复工作,而是把更多精力放在了带队伍和培养新人上。

“当初我当上国图古籍修缮组的组长后,就改变了一个师傅带一个徒弟的传统模式,逐渐形成了都是老师的状态,每一名刚进入这个行业的新人可以向所有的老师傅学习。”在杜伟生看来,一个新人大概需要半年时间入门,而从掌握单纯的技术到“做精”的程度,至少需要5年。

培养新人,发展技术

目前杜伟生的组里有20多人,几乎都是年轻人。杜伟生介绍说:“现在组里50岁以上的包括我自己只有4个人,35岁以下的年轻人有13个,最近又招来8个新人。”在新招的这批学生中,两个是本科生,其他都是硕士以上学历,有学化学的,有学物理的,也有专门学古籍保护专业的,这样的人才结构比当年杜伟生入行时合理了很多。“古籍修复是一个交叉学科,既需要对中国古典文化的深入了解,同时又必须了解化学、物理等科学知识。”杜伟生解释道。

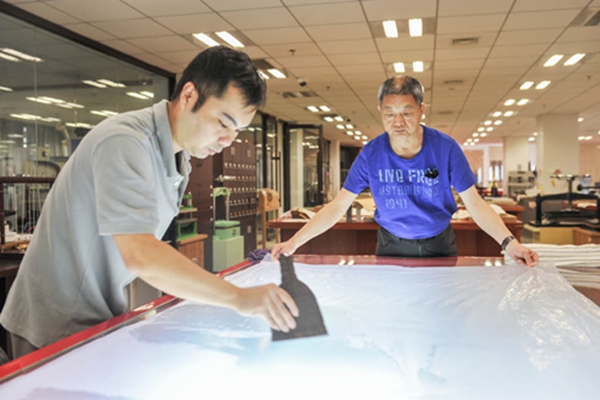

杜伟生(右)和胡泊(左)正在大型操作台上铺设塑料布,胡泊在修复组工作了八年,目前是该组的组长,化学专业的他具有比别人更过硬的科研技术能力

时代的变化使得古籍修复的传承也逐渐发生着改变,年轻人因为知识背景的不同,对传统技术和观念会有自己的看法,很多时候老师傅教的技术,徒弟立刻就进行了改造升级。杜伟生认为这也是“客观发展的必然”。他说:“40多年前我入行的时候,行业内讲究的是经验,就以纸张的厚度举例,需要多年的经验积累,通过手摸来判断纸张厚度。但如今一个纸张测厚仪,立刻解决了问题。”

在采访过程中,杜伟生正在用显微镜分析一份纸样,通过显微镜放大的纤维图像,他可以非常直观地判断出纸的状态和结构,如果没有这些现代技术,分析纸张会是一件特别复杂的事情。科学技术在古籍修复中的作用越来越重要。对于一些破损严重的古籍,尤其是酸化严重的纸张,用“古籍医生”的话来说,这些书就像得了癌症一样,传统的技艺只能延缓死亡的时间,而越来越多的机构正在进行科学研究,试图用化学、材料学等方法找到“攻克癌症”的办法。

守住寂寞

虽然高科技手段在当今的修复过程中可以发挥重要作用,但古籍修复依然是一门高度依靠人的智慧与动手能力的技艺。在采访过程中,杜伟生如数家珍地介绍了古籍修复的每一个步骤:整套古籍修复的流程大概分三步,首先是准备阶段,包括核查书籍信息,确认书籍的页数和册数,分析病害,制定修复方案,通过专家组确认后才能进入到正式操作阶段。

第二步的正式操作更为精细和复杂,先是分解古籍,从一本书分解成一张张单页,然后用毛刷、刀片等工具进行除尘,特殊情况甚至还需要进行复杂的水洗除尘。如果纸张酸化严重,则需要进行脱酸处理。此后进入最核心也是最耗时的阶段—修补。需要根据原始纸张的材质和规格预先向纸厂定制修复纸,拿到纸后开始修补。工具很简单,就是毛笔、剪刀、镊子、浆糊等,然而需要修复师长时间伏案,精细操作,同时也是最考验修复师功力的一个环节。

最后就是第三步,书籍复原,重新装订成册。大概有折页、剪齐、锤平、压实、钉眼、装书皮、钉线、贴签几个步骤。

40多年来,杜伟生不停地重复这些步骤,他的人生几乎完全投身在古籍修复这门技艺上,包括他的爱人也是国家图书馆从事古籍修复的同事,夫妻俩互相扶持,在业务上互相促进。

谈到职业生涯中印象最深的经历,杜伟生毫不犹豫地说:“当然是敦煌遗书的修复,从1991年开始,共修复16000多件,其中很大部分是20世纪90年代初在英国大英图书馆做的。这项工作一直到现在才差不多修复完成,但为了让后人了解旧书的自然状态,我们特意留下了1000件没有修复。”

虽然说起修复这些著名古籍的经历让他倍感自豪,但平时杜伟生和他的同事大多是安安静静地坐在办公室,每个人都悄无声息地忙活着自己手头的工作。无疑,这份工作是寂寞的,但也正是守住了这份寂寞,才使得中国千百年积淀的历史和文化得到传承。